संसदीय बोर्ड : बीजेपी पर मजबूत हुई है संघ की पकड़

बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति को पुनर्गठित किया है जिस पर चर्चा बीजेपी से बाहर अधिक हो रही है। बीजेपी के भीतर इस पुनर्गठन पर कोई आवाज़ न निकली है, न निकलने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ने आलाकमान के फैसले को प्रगतिशील बताया है जिन्हें दोनों ही समितियों से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और जिनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें चेहरा नहीं बनाया जा सकता है।

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी चुप हैं। कहीं से असंतोष का कोई स्वर सुनाई नहीं पड़ता। इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी मजबूत हुई है?

किसकी चल रही है?

दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में फैसले कौन ले रहा है? पार्टी की सबसे बड़ी समिति संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्यों को हटाने या लाने के बारे में किसकी चल रही है? इन सवालों के उत्तर तलाशते हुए एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में बीजेपी में सबकुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है?

बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र पर हमेशा से बाहरी ताकत का कब्जा रहा है। इस ताकत का नाम है आरएसएस। वास्तव में बीजेपी का जन्म भी जनता पार्टी के शासनकाल में उठे इस विवाद के कारण हुआ था कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। यानी जनता पार्टी में रहकर आरएसएस की सदस्यता रखना। इस पर पार्टी दो फाड़ हो गयी थी।

हालांकि बहुत बाद में 1980 में अलग पार्टी के रूप में बीजेपी का जन्म हुआ था।

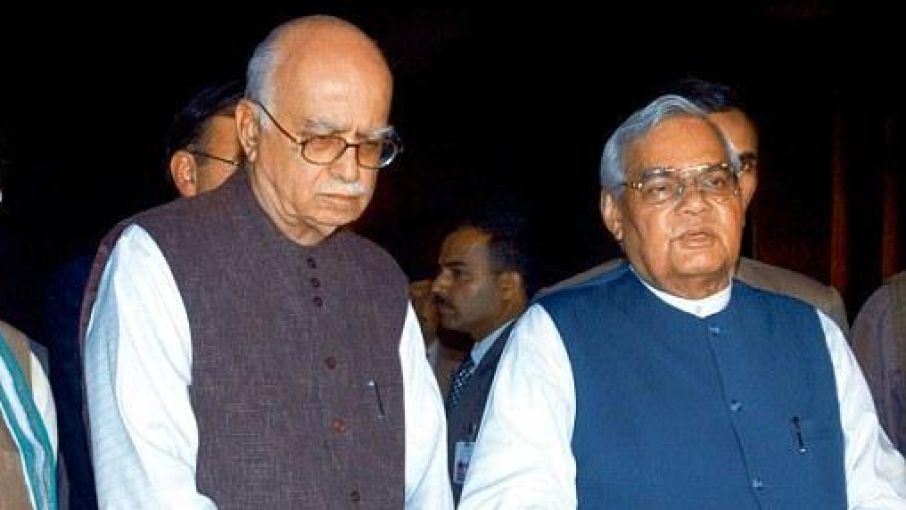

आडवाणी को छोड़ना पड़ा था पद

बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जहां उसके अध्यक्ष तक की भी नहीं चली है। लालकृष्ण आडवाणी को नहीं चाहते हुए भी 2005 में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था क्योंकि आरएसएस उन्हें इस बात के लिए माफ करने को तैयार नहीं हुआ कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था।

सितंबर 2005 में चेन्नई में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालकृष्ण आडवाणी ने साफ तौर पर कहा था कि आरएसएस बीजेपी के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। ठीक 3 महीने बाद 29 दिसंबर 2005 को बीजेपी के 25वें स्थापना दिवस पर मुंबई के शिवाजी मैदान पर हुई आम सभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सत्ता की राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर दिया था।

वाजपेयी अपने उस बयान के बाद लगातार अलग-थलग पड़ते चले गये थे जिसमें उन्होंने जून 2004 में शिमला में कहा था कि गुजरात दंगे की वजह से उनकी पार्टी की हार हुई। उसी साल पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में वाजपेयी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया था जबकि उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर रखी थी कि वे इस विषय पर पार्टी के भीतर अपनी राय रखेंगे।

आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख केएस सुदर्शन ने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों को अधिक उम्र हो जाने के कारण सेवानिवृत्त होने की सलाह दी थी। जिन्ना और गुजरात दंगे पर दिए गये बयानों के कारण बीजेपी में आरएसएस का यह प्रभावी हस्तक्षेप था। आडवाणी ने इसी हस्तक्षेप का विरोध किया था।

2005 में संघ के हस्तक्षेप के कारण आडवाणी विपक्ष के नेता तक की कुर्सी नहीं बचा सके थे । मगर, बीजेपी से लालकृष्ण आडवाणी को पूरी तरह से अलग-थलग करने के लिए संघ को 2013 तक इंतज़ार करना पड़ा जब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई। आडवाणी रूठते रहे, नाराज़ होते रहे लेकिन इससे न संघ प्रभावित हुआ, न बीजेपी। मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गये आडवाणी, जिसकी कभी कोई बैठक ही नहीं हुई।

वाजपेयी और आडवाणी की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों बीजेपी के संस्थापक नेता रहे लेकिन फिर भी अपनी ही पार्टी में अलग-थलग पड़ गये। इन कद्दावर नेताओं के विरोध की आवाज़ भी बीजेपी में नहीं सुनी गयी। इसकी साफ वजह यह थी कि बीजेपी पर आरएसएस का प्रभाव प्रबल था।

आज भी इस बात को लेकर चर्चा होती है कि बीजेपी में मोदी-शाह का प्रभाव है या फिर आरएसएस का। यह सवाल इसलिए निरर्थक है क्योंकि खुद मोदी-शाह की जोड़ी आरएसएस की पसंद रही है। नितिन गडकरी जैसे नेता संघ की पसंद होकर भी कभी मोदी-शाह की पसंद में वरीयता को प्रभावित नहीं कर सके।

गोविंदाचार्य और उमा भारती

अटल-आडवाणी का जो हश्र बीजेपी में हुआ, उसे देखते हुए किसी बीजेपी नेता में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह विरोध की सियासत करे। बीजेपी में विरोध का मतलब है आरएसएस का विरोध। संघ के विरोध का हश्र है राजनीति छोड़ने की परिस्थिति। एक समय था जब अटल-आडवाणी ने आरएसएस को बीजेपी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप से दूर रखा था। इसे गोविंदाचार्य के उदाहरण से समझा जा सकता है जिन्हें आरएसएस का प्रबल समर्थन होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा कहा था।

दूसरा उदाहरण उमा भारती का है जिन्हें भी इस कारण बीजेपी से निकाल दिया गया था क्योंकि वे बीच बैठक से लालकृष्ण आडवाणी को ललकारते हुए बाहर निकल गयी थीं। जब आडवाणी बीजेपी में कमजोर पड़े तो संघ के दबाव में उमा भारती की वापसी हुई।

संघ परिवार

बीजेपी में अब कोई नेता बड़ा नहीं है। बड़ा है संघ परिवार। संघ चाहे जिसे बीजेपी में प्रतिष्ठित करे या बाहर का रास्ता दिखाए। मोदी-शाह अपने हितों को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूर हस्तक्षेप रखते हैं लेकिन उनकी भी हैसियत नहीं कि अड़ जाने पर वे संघ के फैसले लागू ना करें। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना उदाहरण है। मोदी-शाह को संघ के फैसले को स्वीकार करना पड़ा था।

राजस्थान में वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ने के उदाहरण में भी मोदी-शाह की नहीं चली थी।

नागपुर की नाम चालीसा

नितिन गडकरी हों या शिवराज सिंह चौहान- ये जानते हैं कि बीजेपी में जो फैसले हो रहे हैं उनके विरोध का मतलब है पार्टी से बाहर होने का रास्ता खुद बनाना। पार्टी में उनकी स्थिति तभी मजबूत बनी रह सकती है जब वे ‘संकटकाल’ में नागपुर की नाम चालीसा पढ़ते रहें। नागपुर तपस्या ही ‘संकट से मुक्ति’ का इकलौता मार्ग है। राजनाथ सिंह उदाहरण हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच भी पार्टी में ‘वरिष्ठ’ बने हुए हैं। हालांकि इस वरिष्ठता की कोई कद्र राजनीतिक फैसलों में नज़र नहीं आती।

बीजेपी का संसदीय बोर्ड पुनर्गठन से मजबूत हुआ हो, ऐसा कतई नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को जगह मिले और योगी आदित्यनाथ को नहीं, तो इसके पीछे आगामी चुनाव की जरूरत वजह हो सकती है।

शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखाया जाना बताता है कि उनकी और सख्त परीक्षा ली जाने वाली है। वहीं सत्य नारायण जटिया, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, के. लक्ष्मण जैसे नेताओं को संसदीय बोर्ड में मिली जगह अल्पसंख्यक और जातीय समीकरण के अनुरूप भी है और इस हिसाब से भी कि भविष्य में बीजेपी की सियासत का फोकस प्वाइंट इन नेताओं के प्रदेश रहने वाले हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि ‘संघ की जय बोल’ वाला पैमाना इन नामों में लागू रहना पहली शर्त है। मोदी-शाह को भी ये नाम इसलिए पसंद हैं क्योंकि ये दंतविहीन हैं, नतमस्तक हैं। जाहिर है संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के पुनर्गठन में बीजेपी मजबूत हुई नहीं दिख रही है, बीजेपी पर संघ की पकड़ मजबूत हुई नज़र आ रही है।