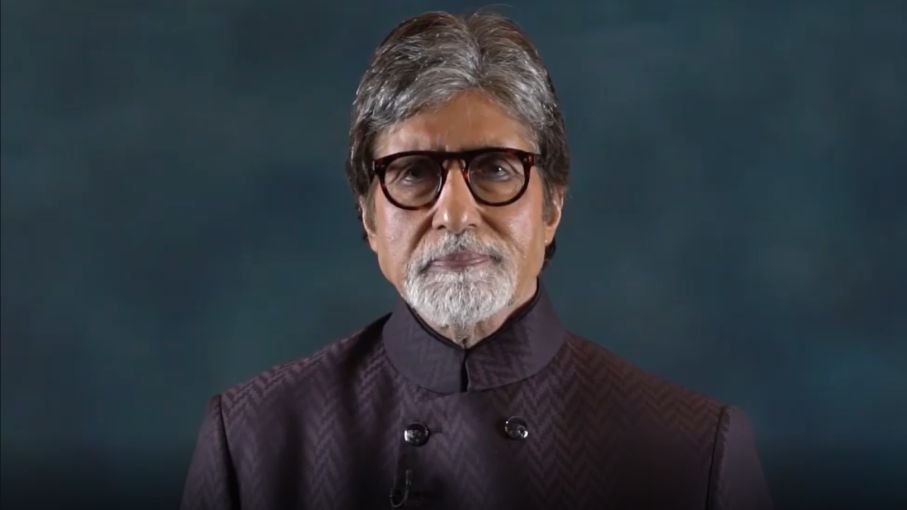

अमिताभ बच्चन: एक मासूम बाग़ी की कथा

बच्चन साहब से मेरा एक ही जुड़ाव है। वह भी इलाहाबाद में बेली रोड पर रहते थे और मैं भी। वह दिन मैं कभी नहीं भूलता जब वह कांग्रेस के टिकट पर अपना पर्चा दाख़िल करने कचहरी गए थे और जब वापस गए तब तक कचहरी की वह जिद्दी दीवार ढह चुकी थी और चारों ओर बिखरी ईंटें अपनी तबाही पर रो रही थीं। बच्चन साहब को जब यह बात मैंने बताई तो वह मुस्कुराए बग़ैर न रह सके।

1984 का वह चुनाव बच्चन साहब का चुनावी राजनीति से पहला और आख़िरी वास्ता था। लेकिन वह पहले शख़्स थे जिसने देश की गिरती राजनीति को अपनी क्रिएटिविटी से इस तरह से जोड़ दिया था कि एक नए एंटी हीरो का किरदार सफलता और विद्रोह दोनों का प्रतीक बन गया। उसे किंवदंती का रूप दिया बच्चन साहब की तेजाबी आंखों ने, गरगराती आवाज़ और मटमैले रंग ने।

विजय ने भारतीय मानस की उस पीड़ा को रंग दिया था जो कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन सिस्टम ने उसकी जुबान सिल दी थी और जब उसे सही रास्ता न सूझा तो उसने ग़लत रास्ता अख़्तियार कर लिया लेकिन अंत तक उसे वह बात सालती रही कि ‘वह गुंडा नहीं है’। इसलिए जब ‘अग्निपथ’ में छोटा बच्चा उसे गुंडा कहता है तो मां की गोद में दम तोड़ते हुए वह कहता है - मैं गुंडा नहीं।

यह सवाल मैंने बच्चन साहब से भी पूछा और सलीम साहब से भी कि आख़िर पूरी तरह से अनकन्वेन्शनल चेहरे और क़द-काठी के बावजूद अमिताभ का चरित्र 70 और 80 के दशक में लोगों को इस कदर क्यों भाया। दोनों ने लगभग एक जैसी ही बात कही।

यह वह दौर था जब लोगों में सिस्टम के प्रति असंतोष और नाराजगी बढ़ती जा रही थी। लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से जेपी आंदोलन ने इस आवाज़ को कुछ हद तक मुखर करने की कोशिश की लेकिन उनके चेलों ने जिस तरह का नंगा नाच किया था उसने लोगों को कनविंस कर दिया कि कहीं कोई न्याय नहीं है।

हक़ीक़त से ना उम्मीद लोगों ने फैंटेसी में अपना फ़्रस्टेशन निकाला और एक इमेजनरी विजय के जरिए सड़ते-गलते सिस्टम को गाली देकर उसकी चिंदिया उड़ाकर अपनी भड़ास निकाली। लेकिन इस भड़ास में भी अपराध बोध था और साथ ही यह कहने की कोशिश भी कि मैं ग़लत नहीं हूं। और अपने ग़लत माने-जाने से वह परेशान है। वह कई बार अपनी फ़िल्मों में यह कहने की कोशिश भी करता है कि लोग उसे समझते क्यों नहीं। दो तरह से वह प्रायश्चित करता है।

एक, वह हमेशा मां से डांट खाता है, याद करिए दीवार का विजय। दो, उस समय की ज्यादातर फ़िल्मों में अमिताभ का किरदार मौत को गले लगाता है। शायद वह मौत में ही सुकून तलाश रहा हो।

अमिताभ के पहले का दौर मासूमियत का दौर था। जिसमें प्रतिरोध नहीं था और ना ही प्रतिशोध। गुरुदत्त को समय और समाज से तकलीफ़ थी तो वह पलायनवाद में मौक़ा खोज लेते हैं। ‘प्यासा’ और ‘कागज के फूल’ का हीरो अंदर ही अंदर घुटता है लेकिन प्रतिकार नहीं कर पाता। वह ख़ुद को ख़त्म कर लेता है या फिर समाज को ही त्याग देता है। यह कहते हुए - ‘जिन्हें हिंद पर नाज है वह कहां हैं’। गुरुदत्त के निराशावाद से अलग राज कपूर और दिलीप कुमार आदर्शवाद में लीन थे।

राज कपूर और दिलीप दोनों में ही तिरस्कार नहीं था, वह नेहरू के साथ उनके सपनों की दुनिया में डूबते-उतराते रहते थे। मासूमियत ही उनका सौंदर्य था और जीवन संगीत भी। ‘मधुमति’ का दिलीप कुमार हो या फिर ‘देवदास’ का या ‘यहूदी’ का प्रेमी, वह प्यार में ही जीवन की संपूर्णता का अभिसार करता है और बग़ावत की सोचता ही नहीं। और जब उसे अपनी ग़लती का एहसास भी होता है तो ख़ुद को ही जिम्मेदार मानकर अपने को कष्ट देता है।

राज कपूर तो ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में सांस लेते हैं कि जहां सब कुछ अच्छा है और अगर नहीं है तो उसे अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ‘जिस देश में गंगा बहती है’ का राजू तो इतना मासूम और आदर्शवादी है कि वह दोनों की जान बचाने के लिए पागल है। चाहे वह उसके ख़ून के प्यासे डाकू हों या फिर पुलिस। वह नहीं चाहता कि इतनी ख़ूबसूरत दुनिया को किसी भी तरह के गुनाह की ठेस लगे। यह अनायास नहीं है कि ‘तीसरी कसम’ में वह प्यार को ही गुनाह मान लेते हैं और फिर किसी के प्यार में ना पड़ने की कसम भी खा लेते हैं।

‘जिस देश में गंगा...’ का राजू कितनी मासूमियत से कहता है कि यह चोचलिज़्म क्या है। और यह भी मान लेता है कि डाकू वाकई में चोचलिस्ट हैं और समाज में बराबरी लाने का काम कर रहे हैं।

ऐसी मासूमियत कहां दिखती है, कहां मिलती है। यह शायद नेहरू जी की ही मासूमियत थी जिसे पर्दे पर राज कपूर ख़ूबसूरत बना रहे थे। यह शायद कोई राजू ही रहा होगा जो चीन के छल को नहीं समझ पाता और उसे अपना दोस्त मानकर उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाता है, पीठ में घाव खाने के लिए। अमिताभ का विजय इस मासूमियत के पीछे की दुनिया को देखता है। वह जमाने के छल को पहचानता भी है। वह जानता है कि डाकुओं चोचलिस्ट नहीं होते और इसलिए वह गंगा की सौगंध खाता है और कहता भी है कि मानो तो मैं गंगा मां हूं ना मानो तो बहता पानी।

वह राजू की तरह गंगा की पवित्रता और बहते पानी की सरलता को पहचानता है, वह अच्छे और बुरे के बीच फर्क कर लेता है। हालांकि वह कभी-कभी इस हद तक निराश हो जाता है कि पूरे सिस्टम को ही तहस-नहस कर देता है। फिर भी वह सिस्टम से अपने को स्वीकार किए जाने की तड़प पाले रखता है। इस द्वंद की वजह से वह दूसरे न्याय संगत सिस्टम का निर्माण नहीं करता, वह हल नहीं खोजता, वह सिर्फ समस्या की तरफ इशारा करता है।

वह सिस्टम से बाहर नहीं जाता, वह सिस्टम के हाशिए पर आकर सिस्टम के केंद्र से शिकायत करता है। अपनी बगावत में भी बच्चन साहब शायद मासूम हैं। अमिताभ की ‘अग्निपथ’ पर भी 70एमएम का भारतीय हीरो अपने अंदर शायद किसी राजू को ही तलाश रहा है। ऐसे में यह महज इत्तेफ़ाक नहीं है कि ‘पा’ के लिए अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने पर आज भी बच्चन साहब उसी तरह से उत्साहित हैं जैसेकि ‘सात हिंदुस्तानी’के समय थे।

किताब 'मुखौटे का राजधर्म' से साभार